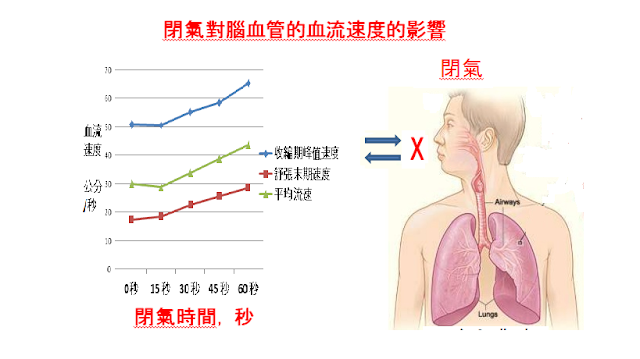

為何要練習閉氣?

(四)

不能說的軍事秘密武器,冷戰前蘇聯間歇性低氧訓練;目前應用療癒上。

前言

解體前,蘇聯在缺氧訓練的研究上,下了很大的功夫,但因冷戰時期,許多研究的方法和結果並沒有公布,不為外界所知。低氧訓練最初應用在軍事飛行員的訓練,後來應用到運動員的訓練上,蘇聯冷戰期間,其奧運成績的𠎀出是有目共睹的。最後低氧訓練被應用在療癒方面.直到2000年左右,有些相關的英譯文章出來[1],西方世界才慢慢地認識低氧訓練的功效。

蘇聯低氧訓練的環境

蘇聯缺氧訓練,用下列三種低氧環境:

一,密閉室,隨著訓練者的持續,氧氣消耗,故室內的氧氣濃度越來越低

二,短時間內,從平地移到高山,大氣壓降低,氧氣濃度也降低

三,提供10%氧氣的密閉室中,一般空氣中的氧氣濃度大約21 %左右

蘇聯低氧訓練時間持續在3~90分鐘之間,視任務而定

現代低氧醫療的應用

近年來,有許多低氧醫療的研究,效果都不錯[2],其治療機制如下:

一,高血壓低氧訓練時,動脈血管因氧氣濃度低好擴張,增進血液流量

二,肥胖低氧訓練,可提高新陳代謝促進血液循環,降低食慾

三,抗老化低氧訓練,對心機血管重生有幫助,健康老人在低氧下運動,肌力,耐力,新血管生成等均較在常壓下的效果佳

結論

古代的科技並不發達,並無氧氣濃度的概念,且無法製造類似蘇聯低氧的設施,供訓練之用。但先哲利用不同呼吸、閉氣的組合方法,亦可以達到身體內低氧的狀態,同樣有養生和療癒的功效。

低氧訓練,可以用來提高運動員的素質,同樣的也可以用在治療和養生。但用在療癒上,必須考慮病患體弱的情況,也就是須個人化,採用的低氧濃度或呼吸的強度,時間的長短,都必須考慮在內。有一個重要原則,在低氧療癒(閉氣)過程中,若個人有覺得不適應,則應當立刻停止休息,恢復正常的呼吸,這和呼吸練習的要求類似,以免造成傷害。

參考文獻

[1] Strelkov RB., Application of interrupted normobaric hypoxia

stimulation on healthy peopl.,Fiziol Zh. 2003;49:45–9

[2]

Gregoire P. Millet, Tadej Debevec, Franck Brocherie, Davide Malatesta, and Olivier Girard, Therapeutic Use of Exercising in Hypoxia:

Promises and Limitation, Front Physiol. 2016; 7: 224.